|

宇陀水分神社燈籠 平井石標・石仏ー飛鳥道標 |

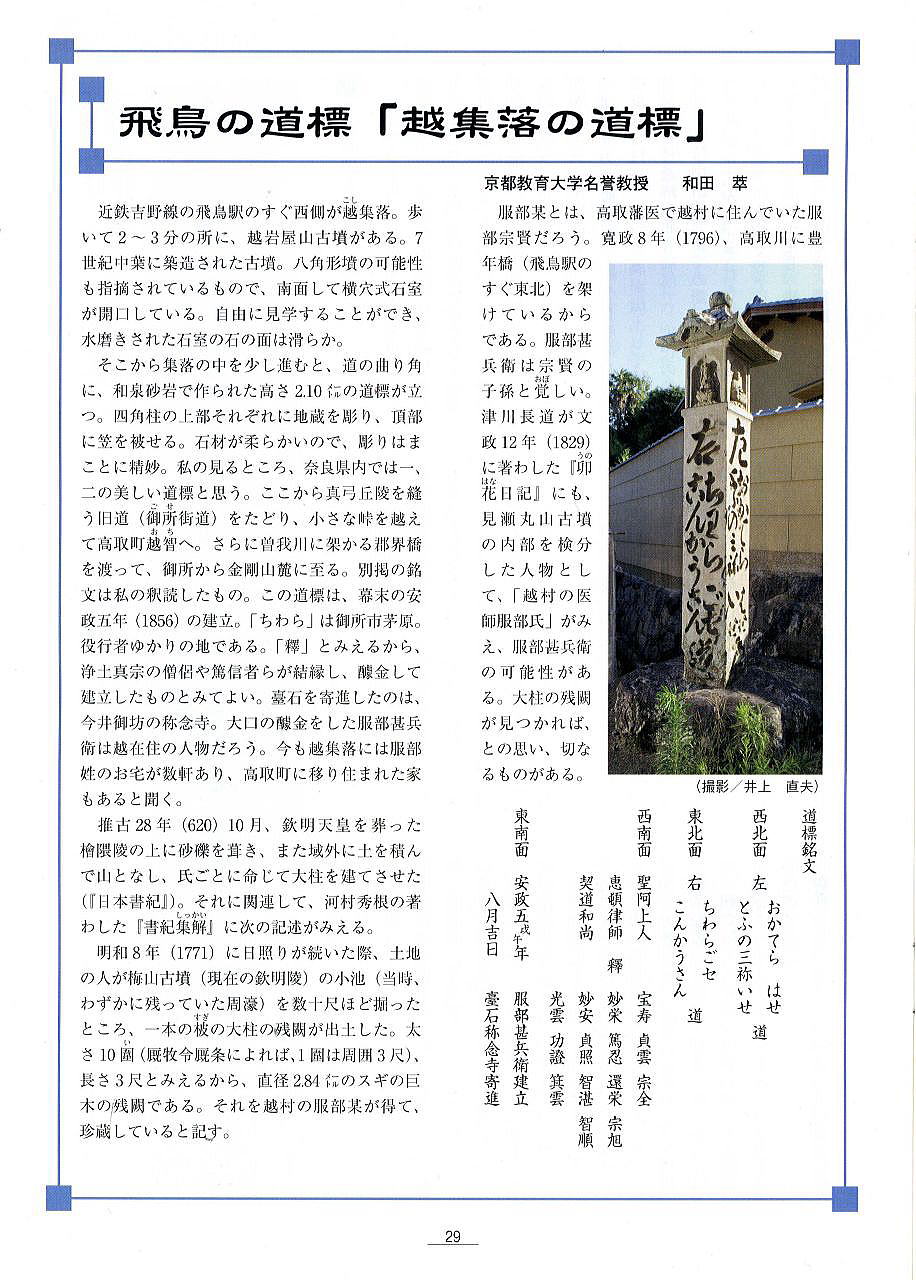

奈良・宇陀水分神社燈籠ー平井石標石仏 | |

| 飛鳥道標 | |||

| Comaーたんさく人 Kanazawa | |||

|

||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

||||

|

||||

|

|||||||||||||||

|

||||

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ■霊場入口すぐの所の記念碑■ 裏面に建設のいきさつが記されている 嘉永8年間にわたり八十八箇所の霊像を 但馬の石工大本佐吉照信に彫刻を 頼んで創ったということである。 明治28年3月に記念 |

●第八十八番大窪寺 番外五重塔● 屋根の四隅の反り、四本の柱等の彫り方、バランスが、 第45番の総供養塔と同じ手法。 佐吉作 と言われている。 |

| ■ 太師山頂上 「総供養塔」 ■ 第45番 - 1852年 完成 - 嘉永五年九月、「総供養塔」の四十五番岩谷山不動明王完成。 石祠、不動明王像 ともに誰にも手伝わせず、佐吉一人で彫ったものである。・・・・・・・・ 屋根の下には四本の柱を残して内部を刳りぬき、これはもちろん一石から彫り起こしたものである。 屋根にはほぞが彫ってあって、しっかりとはめ込まれている。 今、これだけのしごとができる石工は何人もいないのでないだろうか。 計算しつくした丹念なものである。 金森敦子著 『 旅の石工 丹波佐吉の生涯 』 ( P、145~147 )より |

|

|

||||

| ●平井(平田家前)分岐点 道標 ( 奈良県宇陀市菟田野区平井 ) 佐吉が彫ったという伝承 |

|

| 高さ155cm、 正面幅34cm、 横幅31cm、 北裏面(銘) 嘉永七甲寅六月 立之 (1854年) |

|

|

|

| (南正面) 奉四國八十八ケ所霊場 | (西左側面) すく 太師山 いせ 道 |

|

|

| すく ( すぐ ) | (東右側面) すく うた 左 古市場 道 |

|

|

| すく ( すぐ ) うた ( 宇陀 ) | |

| ●この道標により太師山の参詣道を示す外、東西の街道は宇陀地方より奥宇陀を結び、 さらに伊勢本街道を東して伊勢方面に通ずる主街道であった ことが示されている。 ( 『菟田野町史』 昭和43年-1968年- ) ●佐吉の名は見当たらないが、彼が彫ったという伝承もあり、 字彫りの手法からみても佐吉のものに間違いがない。 この道標の完成をもって、太師山の仕事は 完了した。石仏八十八体、石造五重塔一基、太師像十余体、 永世燈三基、番外の石仏数体。 三年余にわたる仕事であった。 太師山で仕事を共にした職人たちは、賃金と佐吉から学んだ石彫の技術をもって、それぞれの国に戻っていったのである。 ( 金森敦子著 『 旅の石工 丹波佐吉の生涯 』 P 178 より ) |

|

|

|||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

||||||

|

||

|