|

| アーカイブ |

|

| アーカイブ |

| 20110514 古絵葉書一覧 |

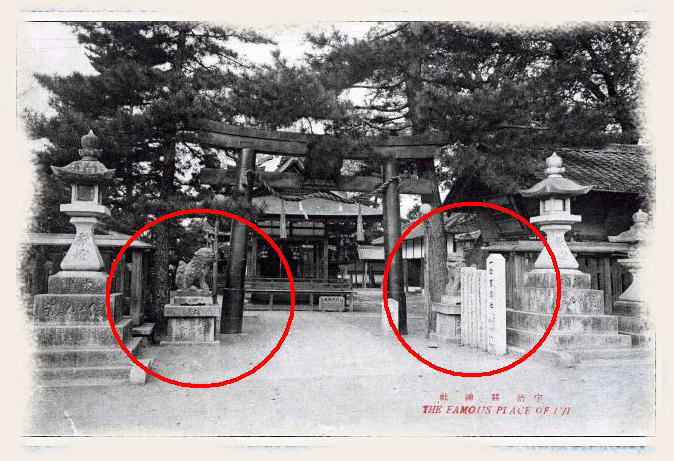

| 奈良 龍田神社 奈良・斑鳩町龍田 |

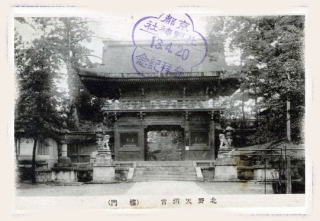

| 京都 北野天満宮楼門 京都市・上京区 |

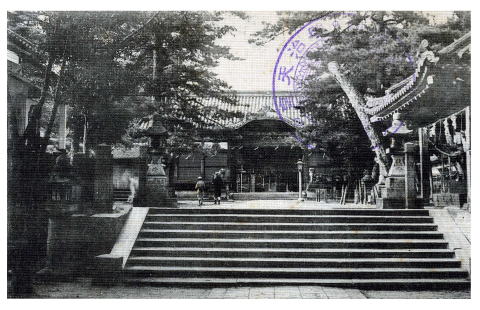

| 京都 北野天満宮三光門 京都市・上京区 |

| 大阪 住吉大社 大阪市住吉区 |

| 大阪 大鳥神社 大阪府堺市 |

| 京都 御香宮 京都市伏見区 |

| 京都 籠(この)神社 京都府宮津市 |

| 福岡 筥崎宮 福岡市東区箱崎町 |

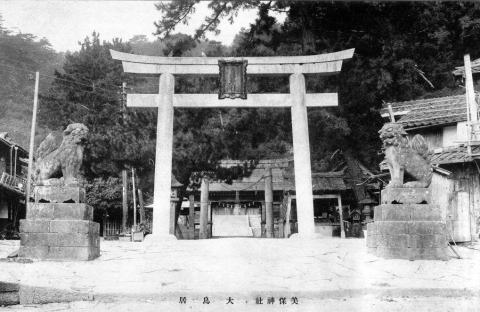

| 島根 美保神社 松江市美保関町 |

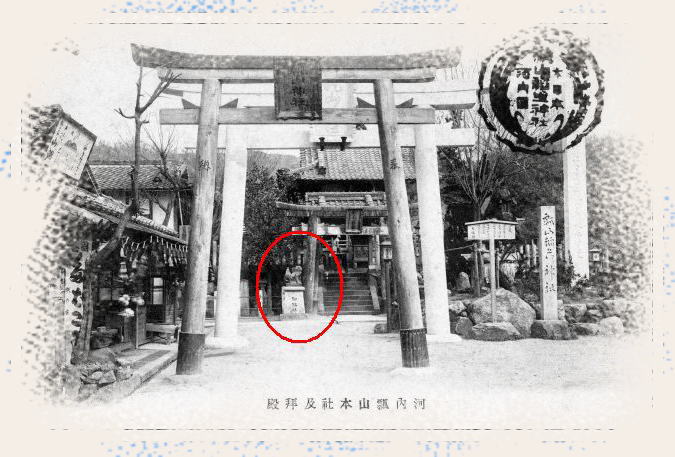

| 大阪 瓢山本神社 東大阪市瓢箪山稲荷神社 |

| 京都 縣 (あがた)神社 京都府宇治市 |

| 和歌山 熊野早玉神社 現熊野速玉大社 |

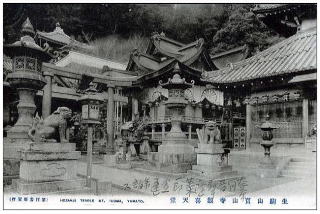

| 奈良 宝山寺 奈良・生駒山 |

| 広島 厳島神社 広島県廿日市市宮島 |

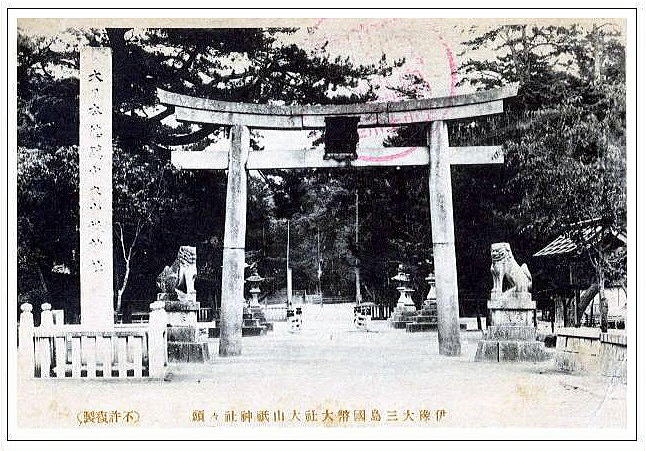

| 愛媛 大山祇神社 愛媛県今治市大三島 |

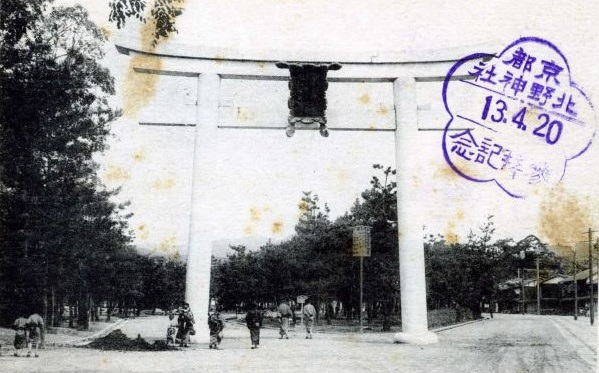

| 京都 北野天満宮 南の大鳥居 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・龍田神社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 奈良 ・ 斑鳩いかるが町 龍田 昔も今も同じ狛犬である。 文化四丁卯四月吉日( 1807年 ) 大坂備後町五丁目 吉田屋伊兵衛 像高 阿形 84 cm .吽形 84 cm |

|

推定 大正7年( 1918 )~昭和7年( 1932 )の時期の絵葉書 |

|

現在の狛犬の様子 |

|

・・・・・・・・・・・・・・・北野天満宮・・・・・・・・・・・・・・・ 京都市 ・上京区 楼門前狛犬、三光門狛犬は、昔も今も同じである。 |

|

推定 大正7年( 1918 )~昭和7年( 1932 )の時期の絵葉書 文化7年 1810年 石工松屋平蔵の白川狛犬 |

|

現在の三光門前の様子 |

|

13 年 4 月 20 日のスタンプ 大正13年である。 推定 ハガキの宛名面の形式は、 大正 7 年( 1918 )~昭和 7 年 ( 1932 )の時期の絵葉書 |

|

現在の楼門前の様子 |

|

・・・・・・・・・・・・住吉大社・・・・・・・・・・・・ 大阪市住吉区 反り橋前の狛犬は、昔も今も同じである。 |

|

推定 昭和8年( 1933 )~昭和19年( 1944 )の時期の絵葉書 元文元年(1736年)の大阪府下でも最古の大型石造狛犬である 堺石工 男里屋市兵衛 作 像高 阿形128 cm .吽形138 cm |

|

現在の住吉大社の反り橋前の狛犬の様子 |

|

大鳥神社 大阪府堺市 推定 明治33年( 1900 )~明治39年( 1906 )の時期の絵葉書 現在も鳥居前に同じ狛犬がいる。 |

|

京都市伏見区 御香宮ごこうぐう神社 拝殿前狛犬 文化十三年丙子九月 1816年 |

|

筥崎宮 はこざきぐう 福岡市東区箱崎町 下の古絵葉書 楼門前の狛犬 ( 大正 2 年 1913年製 ) は、 京都府宮津市にある「籠(この)神社」 のコピーです。 この絵葉書の狛犬は、どうなったのかわかりません。 |

|

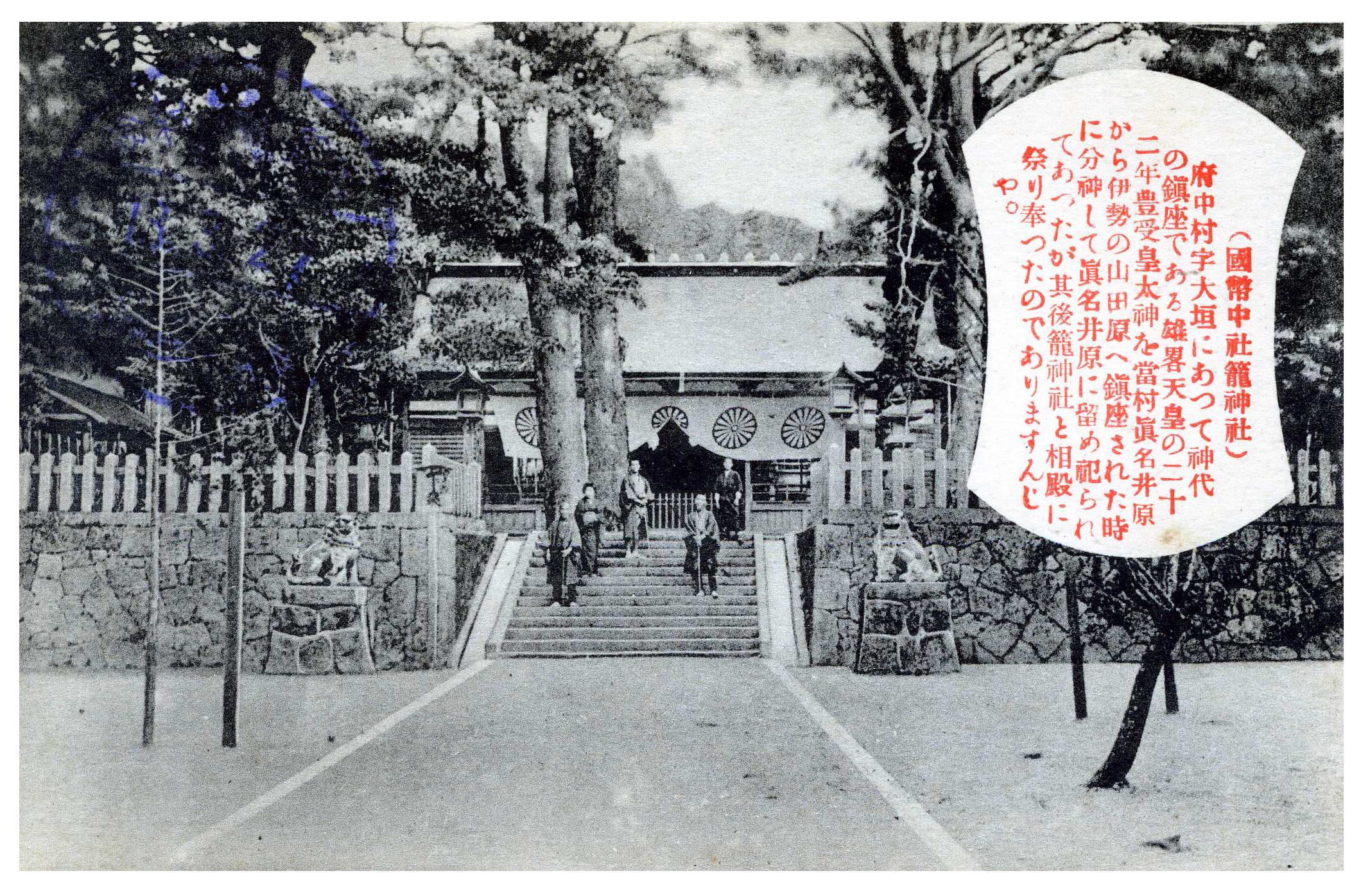

推定 明治40年( 1907)~大正6年( 1917 )の時期の絵葉書 ■ 籠(この)神社 ■ 京都府宮津市字大垣430 鎌倉時代後期?、 石英安山岩、 高さ 97Cm 現在、狛犬は、重要文化財に指定されており、屋根が付けられ大切に管理されている。 日本最古級の有名な石造狛犬である |

|

籠(この)神社について ■鐸木能光(たくきよしみつ) デジタルストレス HP より■ 籠(この)神社型 京都府宮津市の籠(この)神社には、 一時期、「国産最古」と言われていた石造り狛犬(国重要文化財)がある。 現在では、当初の鎌倉時代の作という鑑定には疑問が投げかけられ、 安土桃山時代説が有力になっているようだが、 ともかく東大寺南大門の中国獅子とは違って、 「純国産」で「最古」という評価があったため、これのコピーも多数存在する。 |

|

推定 明治40年( 1907 )~大正6年( 1917 )の時期の絵葉書 河内 瓢 ひさご 山本神社 大阪府東大阪市の 瓢箪山 ひょうたんやま 稲荷神社 です。 社標に稲荷の文字、狐の神使像が狛犬の奥に小さく写っています。 |

|

推定 大正7年( 1918 )~昭和7年( 1932 )の時期の絵葉書 出雲 美保神社 島根県松江市美保関町 今も現存しているが、かなり風化がすすんでいると思われる。 |

|

●美保神社狛犬● 来待石製出雲式座型狛犬 嘉永3年(1850)松江石工平助・良兵衛の合作 目は銅象嵌大型の狛犬で、台座も大変凝った作りをしています。 平助、良兵衛はそれぞれ松江を中心として沢山の狛犬を作っている名工です。 ※象嵌 ぞうがん 象嵌(ぞうがん、象眼とも)は、工芸技法のひとつ。 象は 「 かたどる 」、 嵌は 「 はめる 」 と言う意味がある。 象嵌本来の意味は、 一つの素材に異質の素材を嵌め込むと言う意味で 金工象嵌、木工象嵌、陶象嵌等がある。 |

|

推定 明治40年( 1907 )~大正6年( 1917 )の時期の絵葉書 縣 (あがた) 神社 京都府宇治市 この鳥居前の狛犬は 現在は拝殿前に移動し鎮座 万延元庚申年 ( 1860 ) 九月建立狛犬 |

|

|

|

推定 明治33年( 1900 )~明治39年( 1906 ) の時期の絵葉書 弘化2年11月 建立の大型狛犬 ( 1845年 ) 熊野早玉はやたま神社 (現 ・ 熊野速玉大社) 和歌山県新宮市 |

|

推定 大正 7 年( 1918 )~昭和7年( 1932 ) の時期の絵葉書 大正 8 年 ( 1919 年 )製の大型ブロンズ狛犬 現在も同じ場所で鎮座 安芸あき 厳島 ( いつくしま ) 神社 広島県廿日市市宮島 |

|

宝山寺 ほうざんじ (奈良 ・ 生駒山 いこまやま) 推定 明治40 年( 1907)~大正6年( 1917) の時期の絵葉書 この写真で見る限り、伊部の陶製狛犬ではないかと思われる??が、 詳細はわかりません。 現在、宝山寺は、ブロンズ狛犬が有名で鎮座しています。 ◆※ 訂正--おそらく陶製狛犬ではなく、 ブロンズ製狛犬のほうが正解かも?? 2018年11月◆ |

|

| ※「 伊部焼( いんべやき )」 備前焼 ( びぜんやき )の別名。岡山県備前市周辺を産地とする陶器、炻器。備前市伊部地区で盛んであることから「伊部焼」との別名も持つ。 赤みの強い味わいや、「窯変」によって生み出され一つとして同じ模様にはならないのが特徴。茶褐色の地肌は備前焼の魅力・特徴である。鉄分を含む土で焼かれるからこの特徴がでる。現在は茶器・酒器・皿などが多く生産されている。 ◆狛犬も、「伊部焼」で造られたものがある。◆ 京都市「八坂神社南楼門前」 に陶製狛犬がいる。 その他、京都市内の陶製狛犬 ◆ 「 逆立ちの陶製狛犬 」 ーー 宗忠むねただ神社の狛犬ーー・京都市左京区吉田下大路町63 ◆ 「 通称 妙見堂の陶製狛犬 」 ( 日蓮宗通妙寺 京都府京都市東山区五条橋東6−518 ) ーーー 安政2年 1855年製 ◆ 「 恐ろしい形相の陶製狛犬 」 ー松風天満宮 (京都市東山区新橋通大和大路東入る三丁目林下町 ) ■本場、岡山では多くの備前焼陶製狛犬が鎮座している。 ( 参考ーー 岡山市吉備中山 ・ 吉備津彦神社 など ) |

|

伊予 大三島 大山祇神社 おおやまづみじんじゃ 推定 大正7年( 191 8 )~昭和7年( 1932) の時期の絵葉書 ( 愛媛県今治市大三島 ) 現在も 文政六癸未歳六月吉日( 1823年 )狛犬が鎮座 |

|

京都 北野天満宮 南の大鳥居 13 年 4 月 20 日のスタンプ 大正13年である。 推定 ハガキの宛名面の形式は、 大正7年( 1918 )~昭和7年( 1932 )の時期の絵葉書である。 狛犬は写っていない 現在は、昭和9年(1934年)製の大型ブロンズ狛犬が鎮座している |

| 追加 20110903 ■ 籠(この)神社 ■  |