江戸時代末期の名石工江戸時代末期の名石工

「丹波佐吉石仏」考Ⅱ 2014, 4, 23

Coma-たんさく人 M・K

●「関・観音山西国33所石仏群」●

安政元年(1854)から始まり、文久三年(1863)に完成する。紀年銘で確認される。

◆紀年銘資料

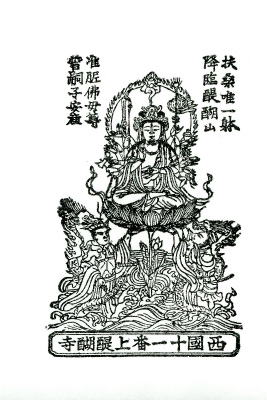

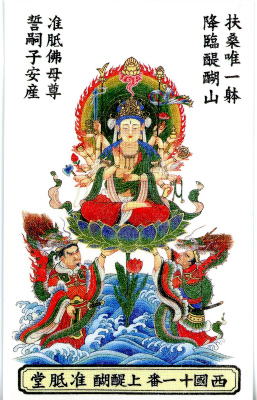

① 「第11番上醍醐寺准胝(じゅんてい)観音」

台座に紀年銘「文久二戊年□作師照信花押」(1862年)

② 「第8番長谷寺十一面観音」(作:照信 花押)前の標識 下・・・・・画像

「第八番 長谷寺」 「文久三癸亥年七月日」(1863年)

「施主一千人建之」 「願主坂良斉」

③ 第1番青岸渡寺如意輪観音、 銘「安政元年」(1854年)

第2番紀三井寺十一面観音、 銘「京都石工 笹屋宗七」

第1番石仏・第2番石仏は、同一石工で、「京都石工 笹屋宗七」である。

「丹波佐吉石仏」考Ⅰで、佐吉の石仏制作の大筋は述べてきた。

この「関・観音山」の紀年等に関して少し資料を追加したい。

②の銘をどうとらえるかは述べていなかったが、この標識銘の刻字・文久二癸亥年(1862年)で、

「施主」名「願主」名も刻されていることから考えて、「第8番長谷寺石仏の完成」=「関・観音山石仏群の完成」

したことの紀念碑ととらえて間違いがないと思う。刻字は佐吉風ではない。

③は、「石仏」考を書いた後にわかってきたことである。銘の判読できる範囲です。他に色々と文章が書かれて

いますが判りません。おそらく、石仏を安置するについての詳細な謂れだろうと予想がつきます。

これらの①、②、③から、石仏群は、安政元(1854)年から9年の歳月を経て文久三(1863)年に完成された

ことが確認される。

―― 「観光:現地石仏巡り説明文」

「嘉永七年(1854年)から安政四年(1857年)までの

三年の歳月をかけて刻んだ・・・・・・・・・」 ――

―― 「鈴鹿・関町史」(昭和52年1977年刊)

「安政年間、大阪の名石工村上佐吉が

三年の歳月をかけて・・・・・・・・」

――

ちなみに、あの「平井・大師山石仏群」の未完成番外「長谷寺式観音石仏」は、この「観音山第8番長谷寺石仏」と

全く同じ容姿(像高はちがう)であるので、佐吉作と断定できる。

■ところで、大師山:未完成「長谷寺式観音石仏」について、金森氏は著書で次のように書いている。

※(――柏原の義父伊助の死――物理的に作業中断)

※(伝:安政三年に彫られた―― 金森敦子著書より)

―――――私はこの像をさして重要なものとも考えていなかった。軟石で風化が相当にすすんだ

ようにも見えるが、観音の中にはやわらかな微笑が浮かんでいる。観音には何の銘も

入っていない。佐吉の作だという確証は何一つない。にもかかわらず、私には、これ

こそが佐吉の最後の作にちがいないという強い実感があった。淡輪で彫った六センチ

の阿弥陀如来像と同様の雰囲気が色濃く滲み出している。佐吉が最後の力を振りし

ぼってたどり着いたのは、長谷寺ではなく、力が漲っていたときに自分が彫った石仏

で飾りあげた大師山だったのだ。――――――

この金森氏の未完成石仏についての「佐吉の・・・・・・作にちがいないという強い実感があった」という箇所は、

まさに当たっていたのである。

しかし、佐吉が最後の力をふりしぼったのは、その後約10年間(「石仏」制作後期 ―

『「丹波佐吉石仏」考Ⅰ』 参考)、

佐吉の石仏制作絶頂期である。ということは、身体・心・石・仏と毎日毎日対話しながら8年間彫り続けたのである。

そして、第八番長谷寺観音石仏の完成。かなり気になっていた大師山未完成長谷寺式観音石仏を、全く同じ

容姿でもう一体この関・観音山で彫りあげ、笠付角柱型石祠に坐したのである。他の石仏とは、区別するために

別格に扱った、そんな佐吉の心が現れているように推察される。基壇にはこの山の露頭している自然石・岩盤を

そのまま使い、石祠を嵌めこんでいる。

◆第八番長谷寺石祠・標識◆

基壇:正面幅約300cm、高さ約120cm、奥行き約160cm

石祠:四角柱――正面幅73cm、奥行き72cm、高さ97cm、

笠の部分――幅125cm、宝珠まで含めての高さ約72cm 材質は基壇から宝珠まで全て同じで、

この山の礫岩と思われる。

・傍の標識 : 基壇は岩盤の上にもう一段岩石で小基壇を造っている。その所に花崗岩製の標識を嵌めこんでいる。

正面幅、奥行き24cm四角、高さ114cmの四角柱、笠の部分幅約42cm、高さ約20cm。

灯火する火袋もあり、おそらく使っていただろう。

■現在の石祠の様子■

・正式な笠付角柱型石塔(石祠)を造っている。(石工が造る)

第8番長谷寺十一面観音石仏単独。

・大岩盤石を直接掘り、石仏を安置できる空間・大きな祠を造っている。

(※ 4G=4グループと整理するセットグループ名です。

坐している石仏の右端札所番号で名付けています。)

4G(4番―22番―29番―33番―23番)

5G(5番―30番―13番―26番―28番)

19G(19番―17番―18番―24番―11番)

20G(20番―15番―7番―6番―27番―10番)

31G(31番―21番―14番―16番―32番)

・1G(1番―2番)

大岩盤石を直接掘り、天井部分は6枚の板状花崗岩で覆っており、正面上部の庇部分は

岩石とコンクリートで造っている。

この第1、2番石仏は、他の石仏と違い、それぞれ像高約150cm、約172cmと大型である。

(他の石仏は、約60cm~88cmぐらいである。)

・3G(3番―9番、25番)

背後の岩盤と前の部分(小岩石とコンクリート等)で全体を造っている。

・小笠付角柱型祠、全てコンクリート製。

第12番岩間寺千手観音石仏単独

現状の祠は以上のようであるが、石仏群完成時(江戸時代末期)のものは、第八番である可能性が高い。

その当時は、大師山霊場石仏群とおなじように、おそらく観音山全体に「三十三所石仏」を巡らした霊場で

あったのだろう。当時、安政の頃、関宿には商人等の参詣者も多かったので、観音院(寺)の僧が近くの

観音山山腹に祈願所を設け、旅人の道中安全や関宿の商売繁盛を祈ったようである。それがきっかけで、

西国33霊場巡り観音石仏の安置が計画されたのである。江戸時代、庶民に観音巡礼・参宮詣が広まり、

特に東国からの巡礼者が増え、観音巡礼では熊野詣から巡礼を始める人も多かった。ですから、当然

東海道53次の分岐点である関宿・亀山宿には多くの人が集まり賑わっていたのである。

けれども、その後何らかの事情で山全体を整備し、その際に5~6体の石仏を集め現在に至ったと

考えるのが自然であろう。それぞれ石仏グループ石祠は一段高い所に設けられており、整備された

石階段を上がりお参りできるようになっています。石祠は、何回か整備しなおしていると思われる箇所も

あります。このことについての直接資料・文献が今のところないので、詳細は全く判らない。

今後、江戸時代の末期にあった観音院(寺)関係の資料と33所石仏安置時、

および上述の整備―石仏が集められた?―時の資料などに焦点を定めて探っていきたいと思う。

◎観音山に関して以下の史実があります。

・大正14(1925)年――全山焼亡―その後復旧。

・1945年(終戦時)以前の戦争中の昭和18(1943)年ごろ

観音山の西麓斜面含む地域に、

「関防空工場」の建設が大規模に始められた史実。

この2史実、その時に山全体を整備し、石仏群も移動したのかもしれない・・・・・・・・・・?

あくまで推測の域をでていないが・・・・・・・?。

□■□――「第11番の准胝(じゅんてい)観音」の補助資料――□■□ 下・・・・・画像

上醍醐寺の本尊は秘仏であるが、「御影」でもって探ると、佐吉は忠実に彫り造りあげている。

※金森氏・・・・・・金森敦子著「旅の石工 丹波佐吉の生涯」 法政大学出版局 1988、9、20 昭和63年

| 第八番 長谷寺 石祠 標識 |

|

| 上醍醐寺 准胝観音菩薩像 「御影」 |

|

|

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |

|